《极地地区》教学案例概述

案例背景

阳泉作为山西中考改革的试点地区,于2019年率先将地理课程纳入书面考试科目。在2019年武汉举办的地理年会上,我的课程《极地地区》作为研讨课加以展示。我之所以选择这节课,是因为这节课的课程设计更加能凸显出地理课程的学科性、实践性和创新性。

案例描述

一、导入新课

导入部分我选择了一段关于一对北京夫妇在北极求婚,南极结婚的新闻视频。北极求婚,南极结婚许多人不敢想的事儿,却让北京的一对夫妇做到了,和本课相关的新闻素材瞬间让学生在新鲜好奇的思绪中打开思维,快速进入学习状态。

二、出示目标

通过投影将本节课需要掌握的内容在授课前呈现,我有意识让学生大声齐读,让学生的学习具有目标性,提高课堂教学的有效性和针对性。并且明确这节课我们将带着这些任务跟着导入时介绍的一对朋友开启我们的极地之旅。读了枯燥的知识目标后,学生会有压力感,紧跟的一句“极地之旅”,会快速地削弱这种压力感,反而激发了学生的探索的欲望。

三、教学活动

(一)聚焦极地 畅谈印象。

我顺势引导学生,让学生谈谈对极地的印象。“冷”“有企鹅”“有北极熊”“有极光”“有极昼极夜现象”……大家踊跃地说着。显然这个问题很简单,大多数学生都能说出一些。让学生在梳理生活积累的同时,引发其他学生的共鸣,由已知引出未知。让学生根据自己已有的知识储备和生活体验,敲开学生探究知识的大门。

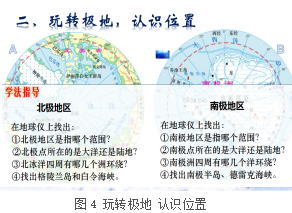

(二)玩转极地 找准位置。

我一向认为区域的认知能够熟能生巧,类似于一条路走的多了就认识了,一张面孔看的多了也就认识了。但是这里有个前提必须得个体亲自体验,自我完成。

学生运用地图或是地球仪,观察与描述极地地区的地理位置,是学生形成区域认知素养的第一步。因此本节课继续沿用我个人以往区域认知的经验,给出区域认知的重点,让学生亲自独立地在地图上找出。之后学生借助于Googleearth上台进行展示,既直观地认识了极地的位置,同时交流了识记的方法。其他小组质疑补充的过程让更多的学生参与进来,加深极地地理位置的认识。

教师方法的引导也很关键。我通过引导学生从经纬度位置和海陆位置描述地理位置,让学生归纳和比较北极地区和南极地区的区域差异,加强学生对两个区域的认知。不仅让学生了解了极地的位置,而且让学生学会描述地理位置的方法和思路。

最后一段有关德雷克海峡命名的故事,大家认真的听着,怯怯的笑着。生动有趣的视频,便于学生掌握。同时起到承接的作用,引出下一环节。

(三)探访极地 辨识方向。

辨识方向是七年级上册的内容,但对于同学们而言,辨识以南北极为中心的俯视图仍然是个难点。因此,在课堂上我继续创设情境,将导入借用的情境,继续衍生。通过新人晒出第一天的朋友圈(到南极的第一天,站长就拿了地图问我南北,我居然打错!!好囧)以语音播报的形式引出本环节。

学生尝试在以南极为中心的俯视图上辨别方向。尽管这个知识点已在初一上册中讲过,但发现一些学生仍然不会。但是我没有急于去答疑解惑。而是把这个任务交给小组,让小组内会的同学去指导不会的同学。让学生乐于交流,提高学生合作能力和表达能力。在小组进行充分的讨论解决后,我借助于Googleearth,和大家一起提炼在以极点为中心的俯视图上辨别方向的方法。

为了落实学生对于这个知识点的掌握情况,我出示了三个有趣的谜面。前两个比较简单,学生很快速地答了出来。第三个谜面“一人向正北走10千米,然后向正西走10千米,再向南走10千米,又回到了原地。这个人原地在哪里?”有点难度。课堂上顿时沉寂了下来。到底出发点会在哪里呢?为了降低难度,我随即提供三个备选位置:赤道、北极点、南极点。并且将全班分成三列大组,分别在地球仪上走走,加以验证。学生很认真的在地球仪上“走着”。随即我提问到“谁走回了原点”,南极点出发的同学们很兴奋的回答“教师,我们走到了”。我转向从北极点出发的大组“你们走到了哪里?”学生纷纷摇着头。我继续追问“走出去了吗?”学生回答“没有”。转向全班同学提问“为什么北极点出发的同学没有走出去呢?”学生齐声回答“北极点没有北的方向了”。“很好,赤道出发的同学们你们又走向哪里了呢?”我转向赤道出发的大组。“在赤道上”学生回答。“是回到原点了吗?”我继续追问。“没有”。最后我带领学生在Googleearth(加经纬网)上从南极点出发完解决了这个难题。最后我再次强调“辨别以极点为中心的俯视图的方法是”,学生大声回答“东西看自转,南北看两极。”

(四)深入极地 感受环境。

“能辨识方向的我们赶紧深入极地来感受下极地的环境吧!但是朋友圈第二天又更新了,南极地区盖房子最危险的事情是防火?这是为什么呢”学生思考、回答。

“因为到处都是冰雪。没有水”这是学生的第一反应。“是这样的吗?我们来看一段视频。”之后播放一段新闻视频。之后随即再次提问“同学知道原因了吗?为什么南极地区要防火呢?”“风大”、“干燥”此时,答案丰富了起来,但是学生已忘记刚刚回答的答案。我开始提醒“那么同学们刚刚说的因为到处都是冰雪是不是其中的原因之一呢?”学生思考回答“是”。继续深化问题“这些都说明了南极怎样的气候条件呢?”“烈风、干旱、酷寒”。

俗话说:“耳听为虚,眼见为实。”朋友圈的信息作为“引子”引出了南极的气候特点,但总觉得缺少说服力。这时引入视频,进而生动形象直观地印证了学生对于南极气候的理解,对于未能总结出南极气候特点的学生,视频资料也是一项很好的补充说明。

“那么北极地区也是这样的吗?”出示第三天的朋友圈“南极地区比北极地区寒冷许多,是因为什么呢?”对于缺少气候资料的学生们一下子去探究“南北极的哪个地区更冷”这样的问题,毫无头绪,难度较大。因此我及时给予提示:可以从影响气温的因素这个方面着手分析。学生以小组形式展开讨论。讨论完毕,学生代表回答“因为海陆位置不同,南极地区大面积的是陆地;北极地区大面积的是海洋,陆地比海洋寒冷。所以南极地区比北极地区冷。”“还有海拔的原因,南极地区是世界上最高的高原,所以气候严寒”“同学们总结的很好,切中了此道题的要害,表达的很到位”我评价到,“还有其他原因吗?”

“还有纬度位置,纬度位置也是影响气温的一个因素”。“没错,纬度位置确实和海陆位置、地形地势影响着气温,但是纬度位置是影响南极地区比北极地区冷的原因吗?南北极地区在纬度均在多少范围内呢?”“都在66.5度以内”“既然纬度范围相同,是造成南北极地区气温差异的原因吗?”“不是”学生回答。这里我强调,回答问题的方法。我最后提示,颜色对于气温是否有影响,引导学生整理此题答案。

教师根据小组讨论进程借助案例进一步引导学生。通过这样逐渐深入的引导,学生找到了探究该问题的入口;对于知识不扎实的小组对照案例也能做出相应的分析。这样启发学生的思维,有助于让更多的学生参与到讨论中去,让讨论扎扎实实,有实效。

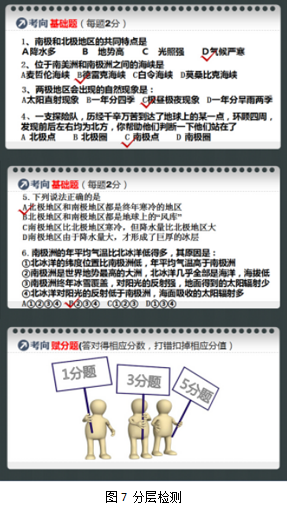

四、总结提升 分层检测

(一)总结提升。在此教学过程中,我引导学生总结“掌握了哪些知识?”或“学会了什么方法?”或“明白了什么道理?”或“还想知道什么?”。让学生学会自己梳理自己的知识脉络,发现自己 “病症”所在和探知欲望,需要同学们或教师帮助解决或给予明示。

(二)分层检测。在分层检测环节中,根据学习目标我设计了二类检测题:基础题和赋分题。基础题,低分值题各小组的学困生可以完成;高分值题优生可以作答。基础题,答题的方式我采用的是“起立站”的形式,即我念完题,学生即可起立作答,不需要举手回答。整个班级,基础题完成度较好,学生回答声音响亮,争先起立,没有一个学生掉队。而附分题,提前告知学生,分值不同对应的难度不同。学生兴趣浓厚,举手选择敢于挑战的难度的题目。课堂氛围良好。运用不同的方式进行检测,能从不同的角度对学生进行多元化评价。当堂知识当堂检测,能有效提高课堂效率,切实减轻学生的学业负担。

案例反思

一、教学体会

(一)教学模式。按照四环节教学模式,既有利于学生自主、合作、质疑等学习能力的培养,更有利于教师抓住教学重点和难点进行教学,实现课堂的高效化。

(二)教学原则。充分体现了形成学习动机的原则、理论联系实际的原则、实行启发式教学的原则、运用直观手段的原则、课内外相结合的原则等一般教学的基本原则,以及以正确的人地关系理论为指导的原则、地理原理与地理事实材料统一的原则、重视建立地理空间观念的原则、充分利用地图的原则等中学地理教学的基本原则,充分体现地理的学科性。

(三)教学方法。通过创设情境采用启发式教学。初中地理课堂就是尊重学生的生活世界和既有经验,设计教学关联,师生共创教学情境,让每个知识既有与之匹配的情境。采用启发式教学,组织学生自主合作探究学习,使学生在积极主动的体验中学习,寻找知识的来龙去脉。通过“师生、生生”之间的合作、交流实现知识的升华。整个教学过程呈现一种动态、主动、多元、开放的状态,让学生在知识的探索中形成知识网络,从而更好地培养学生的创新能力、探究能力、实践能力。

(四)教学手段。使用多媒体辅助教学,充分利用地图、音乐、视频等多媒体素材进行教学,给学生以较强的感性认识。并给学生一定自主活动时间,使学生在课前、课上、课后能主动的参与到教学中。课前音乐、视频,课尾视频均较好地激发了学生学习兴趣,更有利于学生知识的内化和热爱地球的熏陶。

(五)教学资料。体现了典型性和新颖性。选取的材料均为贴近本节课主题的。例如“北极求婚,南极结婚”这个新闻点作为导入与本节内容很贴合,同时又不仅局限在导入部分,在整个课堂中将这个新闻线索贯穿于整个课堂。通过朋友圈新颖的形式与本节知识点很好的融合在一起,帮助学生将地理知识实践化,在激发学生兴趣的同时也容易引发学生思考,同时知识点也能够得以巩固。例如“德雷克海峡”的视频资料、“南极地区为什么防火?”的视频资料都很符合本节课知识传授的要求,且视频资料相较于教师乏味的语言和课本有限的图片更加生动,知识点更加详实。

(六)教学创新。我感觉有以下几个方面较好:1.学生自己消化知识点,并借助“兵教兵”实现知识点的传授。在“兵教兵”的基础上,借助于Googleearth将内容、知识清晰的加以强调,让学生更加明确知识点。2.本节课所选取的试题均紧密切合实际的,这也体现了“为生活服务”地理教学的宗旨。3.在“探访极地 辨别方向”这一教学活动中有一题为“一人向正北走10千米,然后向正西走10千米,再向南走10千米,又回到了原地。这个人原地在哪里?”,抽象的想较难解决时,我们借助于地球仪,让学生亲自动手,在地球仪上“走走”,增加了学生参与度、增强了学生动手能力和实践能力,也就使得试题更为生动、具有吸引力。4.课前播放南北极地区的美景资料,这部分属于自然地理部分,借助视频让学生感官上一起领略极地之美,充分激发和调动了学生热爱大自然的情感,情感上得到了共鸣、升华。⑤在分层检测环节,采用“起立站”的形式,充分调动了学生的积极性,课堂气氛异常活跃。同时通过学生站立人数,我了解了学生此节课知识的掌握程度。

二、不足之处

(一)教态应该更亲和一些,语言应该更精炼一些。

(二)在教学设计上,关注学生个性发展方面应该进一步完善。

(三)对学生学习过程中,表现出来的态度和情感关注不够。

(四)对学生的激励性评价还是较为缺乏,激励性语言单一,缺乏调动性。

总之,通过对这一节课的反思,我教学思路更为清晰了,在今后的教学中,我将进一步优化自己的教学,提高教学效率。

作者单位:山西省阳泉市第四中学校